により部品のみ浮いてしまいました。今回は、その部品を使ってプリアンプを製作したいと思い

ます。パワートランス及びチョークトランスは購入済みなので、有効に利用できる形で計画しま

す。DACから入力するLine入力の他に今回は、長く使用していなかったターンテーブルも入力

可能にしたいと思います。とは言ってもPhono入力はオマケでLine入力を中心に計画したいと

思います。

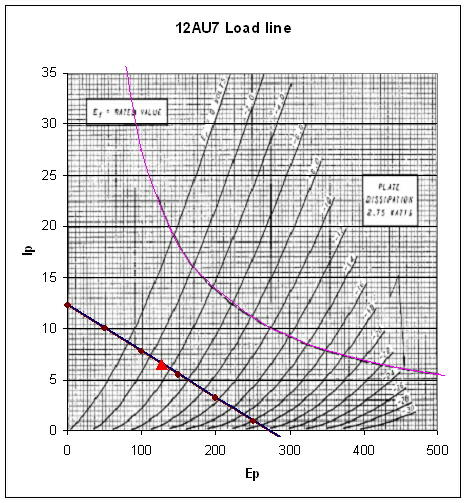

フラットアンプ部は当初の計画通り、単段の差動回路にします。べるけ様の「情熱の真空管」

サイトにて紹介されているものです。当初は、6DJ8で作図していたのですが、フォノイコライザ

ー部との電圧差が大きくなってしまい、B電源を複数に分けると大げさな回路になってしまうの

で、プレート電圧300Vまで動作可能な12AU7に変更しました。また、スタガー比の関係でデカッ

プリングコンデンサの容量も変更しています。12AU7の動作条件は下記のように決定しまし

た。

12AU7動作ロードライン

| 入力電圧 | 270V |

| プレート負荷抵抗 | 22KΩ |

| 動作点電圧 | 約127V |

| 動作点電流 | 約6.5mA |

| バイアス | 3V |

フォノイコライザ部については色々と参考文献や各サイトの情報を調べましたが、なかなか決

定しませんでした。本来であればここに多くの時間を費やしたくは無かったのですが、どうして

もしっくりときたものが見つかりません。自分で設計して失敗し、2度と使われなくなるのだけは

避けたかったので、できるだけ、実績のある回路を使用したかった為です。

イコライザー部条件

・MMカートリッジ対応

・RIAAカーブ採用

・部品点数が少ない。

・在庫に余裕のある12AX7を使用

・フラットアンプ部の入力インピーダンスを50KΩとして想定。

・購入済みのパワートランスでドライブ可能。

あくまでも主役はLine入力につながる機器という条件がネックになりました。部品点数を減ら

す為に、2段非反転増幅回路にする事にしました。また、私の好みからしてNFB型EQを採用す

る事にしました。次段の負荷が軽い為、どうしても高rp管の12AX7では、2段目の動作が重いも

のになってしまいます。かと言ってカソードフォロアーなどの回路を入れると真空管が増えてパ

ワートランスに不安が出てきます。

努力の甲斐もなく、調査時間の2週間と購入した本数冊もすべて無駄になりました。結局、フ

ラットアンプ部を設計時に拝見したべるけ様のイコライザ回路を使わせていただく事にしまし

た。Line入力のインピーダンスはやむ得ず100KΩに変更しました。

※後日、欲を出して追加したバランス用可変抵抗の影響で設計と異なってしまいました。

アンプ部について検証をしてみましょう。先ずは利得からです。イコライザー部は2段増幅段

にイコライザー素子による負帰還がかかっています。式どおりにおこなっているはずなのです

が、べるけさんのホームページに記載されている数値にどうしてもあいません。どこが間違って

るのかもしれません。どなたか私の計算式間違っていますか??

利得=(μx負荷抵抗)/(真空管内部抵抗{カソード抵抗影響を含む}+負荷抵抗)

負荷抵抗=プレート抵抗と負帰還素子と次段負荷の合計

総合利得=1/((1/裸利得)+(カソード抵抗/(カソード抵抗+負帰還素子)))

もうかれこれ、設計を始めてから1ヶ月経っているので、後は、実機で調整という事で・・・(い

いのかな?)

| 裸利得 | E(Vrms) | |

| MMカートリッジより入力 | 0 | 0.0022 |

| 初段 12AX7 | 48 | 0.106 |

| 次段 12AX7 | 21 | 2.268 |

| EQ部総合利得 | 779 | 1.713 |

| EQ部(100Hz) | 757 | 1.729 |

| EQ部(1KHz) | 694 | 1.774 |

| EQ部(10KHz) | 661 | 1.8 |

| フラットアンプ部 | 2.01 | 3.45 |

ついでに、コンデンサーの容量についても検討してみました。各部の出力にカップリングして

あるコンデンサーの値が微妙なところです。あまり、オリジナル回路をいじりたくないのですが。

なお、50K入力のパワーアンプを接続したとして計算してあります。特にフラットアンプ部の出口

のコンデンサの値は、べるけさんも四苦八苦されたようなので。最低でもスタガー比2倍は欲し

いですね。だいたい、高域の時定数を計算した事は一度もありませんが、超高域で発振なんて

事にならないか心配です。これも実機て調整か・・・

| 時定数 | カットオフ周波数f | スタガー比 | |

| 初段Cc | 無し | ||

| 初段Ck | 無し | ||

| 初段デカップリング | 次段と共有 | ||

| 次段Cc | 220 | 0.72 | 8.6 |

| 次段Ck | 1600 | 0.09 | 63 |

| 次段デカップリング | 10155.2 | 0.01 | 398 |

| 最終段Cc | 43 | 3.27 | 1.7 |

| 最終段Ck | 無し | ||

| 最終段デカップリング | 2970 | 0.05 | 116 |

| 出力Cc | 25.5 | 6.24 | 1 |

続いて電源を設計します。ヒーター用A電源は、レギュレータを使用したスロースタート電源と

しました。オークションでヒータ電圧の異なる互換球を手に入れて、後から差し替えることもでき

るように定電圧化しました。ただ、6.3V巻き線から取る為、6.3V動作ではレギュレータの入力電

圧には足りませんので、倍電圧整流回路としました。理論値で3.2Vの電圧差でギリギリの動作

です。リプル等が残ってしまい使い物にならない可能性もありますので、交換が容易にできる

ように、ユニバーサル基板上に組む事にします。ADJ側の抵抗を可変にして、10.7V〜13.85V

まで可変できるようにしました。

スロースタート用CRタイマーの計算に少し悩みましたが、Trのベース電流が増えるとC充電

用電流が減少して計算どおりにはならない、との記述を見つけて直ぐに諦めました。(笑) こ

んなところだろうと22μFと51KΩに決定です。初めのサージだけ防げれば良いので時定数1s

以上あれば良しとします。時定数=CxRです。

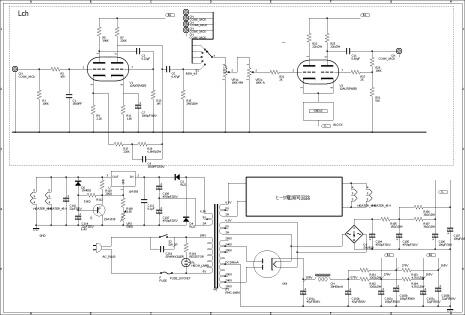

B電源は、整流管を使った全波整流です。真空管は手持ちの関係で6x4です。アンプ部の総

電流が27mA程度なので十分でしょう。コンデンサーとチョークによる一般的な平滑回路です。

整流管を使用しているために、コンデンサーは47μFにおさえてあります。B電源のコンデンサ

ー類は設置面積節約の為全てブロックコンデンサとします。

C電源は一般的なコンデンサーインプット方式のブリッジ整流です。-6Vを取り出した後に、

ゲートとソースをショートさせた2SK30Aを3つ並列に配置して、13mAの定電流回路としていま

す。

全回路はこんな感じになりました。もう考えるのも疲れたのでこの辺で走ってしまおう!

pri.pdf クリックするとダウンロードできます。

※R29〜32・101・102は、調整段階で容量が変更になっています。

部品表を作り、部品集めを開始しましょう。

| 部品 | 図面No. | 規格 | 仕様 | 個数 | 備考 |

| 抵抗 | R1,2 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 100KΩ | 2 | DEAL CMF-55 |

| 抵抗 | R3,4 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 47KΩ | 2 | DEAL CMF-55 |

| 抵抗 | R5,6 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 390KΩ | 2 | DEAL CMF-55 |

| 抵抗 | R7,8 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 220KΩ | 2 | DEAL CMF-55 |

| 抵抗 | R9,10 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 2.2KΩ | 2 | DEAL CMF-55 |

| 抵抗 | R11,12 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1.6KΩ | 2 | DEAL CMF-55 |

| 抵抗 | R13,14 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1MΩ | 2 | DEAL CMF-55 |

| 抵抗 | R15,16 | 皮膜抵抗(1/2W) | 2MΩ | 2 | DEAL CMF-55 |

| 抵抗 | R17,18 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 220KΩ | 2 | DEAL CMF-55 |

| 抵抗 | R19,20 | メタルグレース抵抗器(1/2W) | 6.8MΩ | 2 | Philips VR-37J |

| 抵抗 | R21,22 | 炭素皮膜抵抗(1W) | 2KΩ | 2 | 東京光音 RD14A2H |

| 抵抗 | R23-26 | 酸化金属皮膜抵抗(2W) | 22KΩ | 4 | KOA MOS3C |

| 抵抗 | R27,28 | 炭素皮膜抵抗(1W) | 2KΩ | 2 | 東京光音 RD14A2H |

| 抵抗 | R29,30 | 炭素皮膜抵抗(1W) | 100KΩ | 2 | 東京光音 RD14A2H →120kΩに変更 |

| 抵抗 | R31,32 | 炭素皮膜抵抗(1W) | 51KΩ | 2 | 東京光音 RD14A2H → 33kΩに変更 |

| 抵抗 | R101,102 | 金属皮膜抵抗(1/2W) | 330Ω | 2 | KOA → 2.7kΩx2(1W)パラレル 1.35kΩに変更 |

| 抵抗 | R103,104 | 金属皮膜抵抗(1/2W) | 4.7KΩ | 2 | KOA |

| 抵抗 | R105 | 金属皮膜抵抗(1/2W) | 15Ω | 1 | KOA |

| 抵抗 | R106,107 | 金属皮膜抵抗(1/2W) | 36Ω | 2 | KOA |

| 抵抗 | R108,109 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1.5KΩ | 2 | KOA |

| 抵抗 | R110,111 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 200Ω | 2 | KOA |

| 抵抗 | R112,113 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 51KΩ | 2 | KOA |

| 抵抗 | R114 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 6.8KΩ | 1 | KOA |

| コンデンサ | C1,2 | ディップマイカ(400V) | 1500PF | 2 | ディップマイカ(USA)1000+500 |

| コンデンサ | C3,4 | フィルムコンデンサ(250V) | 0.22μF | 2 | ASC X-363 400V |

| コンデンサ | C5,6 | フィルムコンデンサ(250V) | 0.47μF | 2 | ASC X-363 400V |

| コンデンサ | C7,8 | 電解コンデンサ(10V) | 1000μF | 2 | MUSE FX |

| コンデンサ | C9,10 | ディップマイカ(400V) | 1500PF | 2 | ディップマイカ |

| コンデンサ | C11,12 | フィルムコンデンサ(250V) | 0.68μF | 2 | ASC X-363 400V |

| コンデンサ | C101 | ブロック電解コンデンサ(500V) | 47μF+47μF | 1 | nichicon |

| コンデンサ | C102 | ブロック電解コンデンサ(500V) | 100μF+100μF | 1 | nichicon |

| コンデンサ | C103 | ブロック電解コンデンサ(500V) | 32μF+32μF | 1 | JJ |

| コンデンサ | C104,105 | 電解コンデンサ(16V) | 4700μF | 2 | MUSE FX |

| コンデンサ | C106,107 | 電解コンデンサ(16V) | 100μF | 2 | MUSE FX |

| コンデンサ | C108-111 | 電解コンデンサ(25V) | 4700μF | 4 | MUSE FX |

| コンデンサ | C112,113 | セラミックコンデンサ | 0.1μF | 2 | ムラタ積層セラミック |

| コンデンサ | C114-117 | 電解コンデンサ(25V) | 22μF | 4 | MUSE FX |

| IC | 三端子レギュレータ | LM-350T | 2 | ||

| トランジスタ | トランジスタ | 2SA1015 | 2 | ||

| ダイオード | D1 | ブリッジダイオード | W02G | 1 | |

| ダイオード | D2-5 | ファーストリカバリダイオード | RL2Z | 4 | |

| ダイオード | D6,7 | 一般整流ダイオード | 1N4002 | 2 | |

| ダイオード | CRD | 定電流ダイオード | 2SK30A | 6 | S-G短絡 |

| 真空管 | V1,2 | 低周波増幅用双3極管 | 12AX7 | 2 | |

| 真空管 | V3,4 | 低周波増幅用双3極管 | 12AU7 | 2 | |

| 真空管 | V5 | 全波整流用双2極管 | 6x4 | 1 | |

| スイッチ | S1 | ロータリースイッチ | 2回路5接点 | 1 | |

| スイッチ | S2 | トグルスイッチ125V | 2P | 1 | |

| ボリューム | VR1 | 2連ボリューム(MN型) | 100KΩ | 1 | アルプス電気 |

| ボリューム | VR2 | 2連ボリューム(A型) | 100KΩ | 1 | アルプス電気 |

| ジャック | CN | RCAジャック赤 | 6 | ||

| ジャック | CN | RCAジャック白 | 6 | ||

| トランス | CH | チョークトランス | 30H50mA | 1 | |

| トランス | PT | パワートランス | PMC-100M | 1 | |

| ソケット | MT9真空管ソケット | 4 | シールド付き | ||

| ソケット | MT7真空管ソケット | 1 | |||

| CR | C201 | スパークキラー | 1 | ||

| 真空管 | PL | ネオン管 | 1 | ||

| ヒューズボックス | ヒューズボックス | 1 | |||

| ヒューズ | ヒューズ 2A | 1 | |||

| ACコード・プラグ | ACコード・プラグ | 黒 | 1 | ||

| ケース | ケース | 350x250x65 | 1 | A-28 |

2SK30Aを追加購入してIDSS選別をしました。追加200個から6個を選別します。前回30個で

思った組み合わせができなかったので思い切って多めに購入しました。方法等は、FETの選別

(IDSS/BIAS測定冶具の製作)をご参照ください。数が多かった為に2日間に測定がまたがって

しまったのですが、当日寒暖の差が激しく温度依存によるバラつきが出てしまったので、エアコ

ンで室温を22度に強制的に併せて測定を実施しました。

| IDSS(mA) | 個数 |

| 3.99以下 | 40 |

| 4.00〜4.09 | 23 |

| 4.10〜4.19 | 54 |

| 4.20〜4.29 | 75 |

| 4.30以上 | 38 |

この中から4.33mA付近のものを6個選びました。ただ、今回測定した経験上、温度が10度異

なると0.1〜0.2mA程度変動するようなので、厳密におこなっても仕方が無いかもしれません

が。

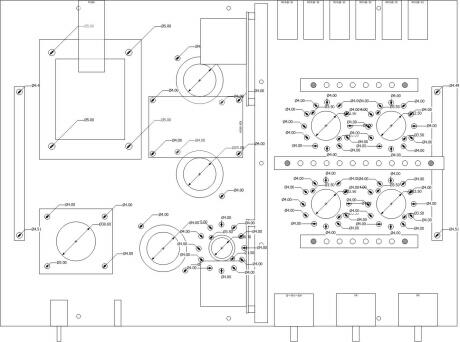

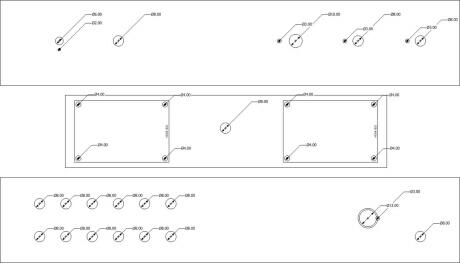

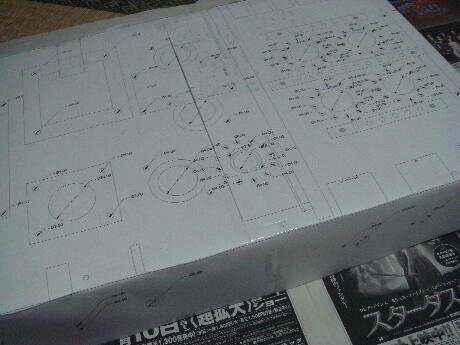

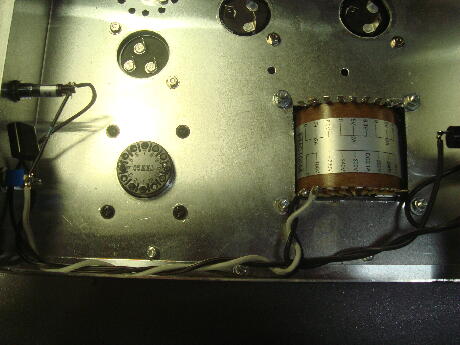

ケースの加工に入ります。いつも通り、図面の作成から開始します。加工の際に使用するた

め、正確にサイズを入れていきます。ここで手を抜くと、仕上がりに大きく影響してきます。

priupside.pdf ← PDFファイルをダウンロードできます。

priSIDE.pdf ← PDFファイルをダウンロードできます。

実寸で印刷をして、アルミケースに貼り付けます。私は製図にVISIOを使用しているのです

が、CADソフトと異なり印刷時の実寸法が保証されません。印刷時に調整をしております。

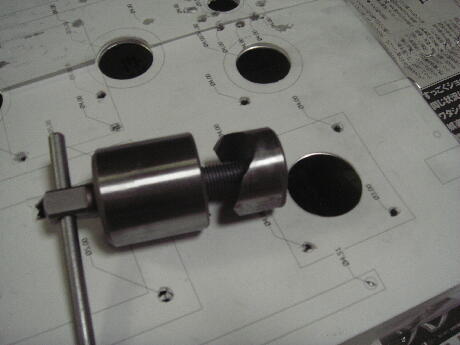

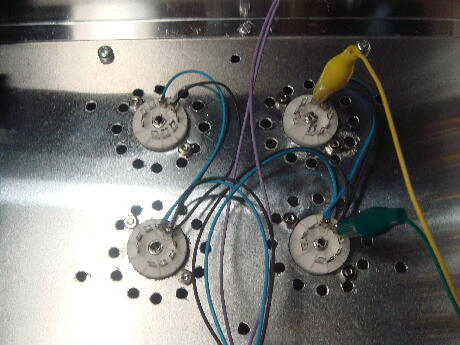

真空管ソケット及びブロックコンデンサー取り付け穴の穴あけは、専用の工具を使用します。

人により、工具が異なるでしょうが、私はシャーシパンチを使用しています。かなりの力仕事の

為、一台加工をすると半年は加工をする気力が起きません。中心に心棒を通す穴をドリルで

開けて、上下から円形の刃を挟み込む形でプレスして穴をあける工具です。コツをつかむとか

なり綺麗な真円をあける事ができます。

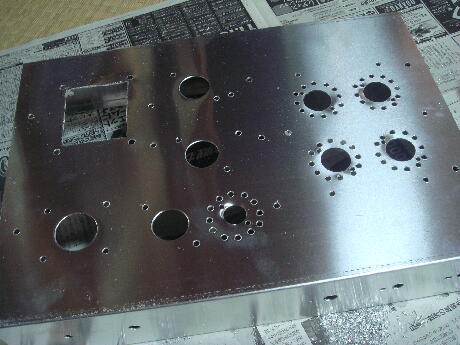

パワートランス用の方形の穴は、ハンドニプラを使用します。人によっては、ジグソーを使っ

たり色々方法があるかとは思うのですが、貧乏人には財布に優しい工具です。

手作業による加工の割には、比較的綺麗に仕上がりました。最後に穴が隠れるように、上付

けの部品ばかり用意していますし。(笑)

前面に、耐水ペーパーで細かい傷をつけて塗装の下地を作ります。スプレー缶で塗装をしま

すので、十分に下地を作らないと容易に塗装がはげたりしてしまいます。特に穴の周りは丹念

におこないます。

塗料は一度に塗ろうと考えずに、薄く何度も塗り重ねる様におこないます。下塗りから、仕上

げまで数日に分けておこなうとより確実です。塗装後の換装も重要です。最低、1週間は触らず

に放置するのがベストかと思います。もっと、頑丈な塗装を施す方法は無いものでしょうか・・・

大物の部品を取り付けると、アンプらしくなって来ました。

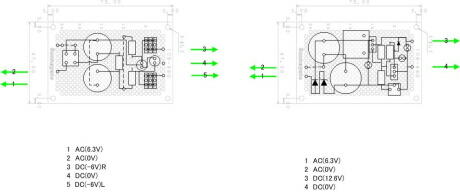

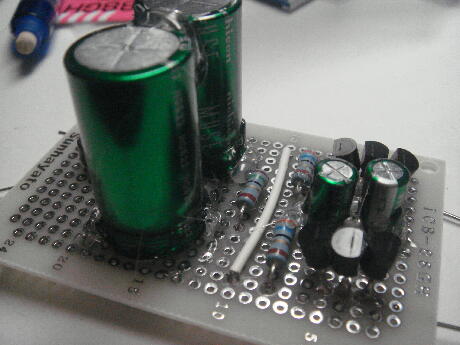

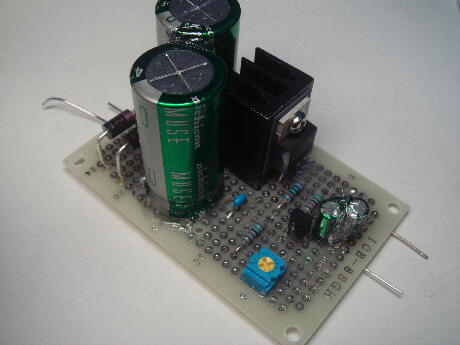

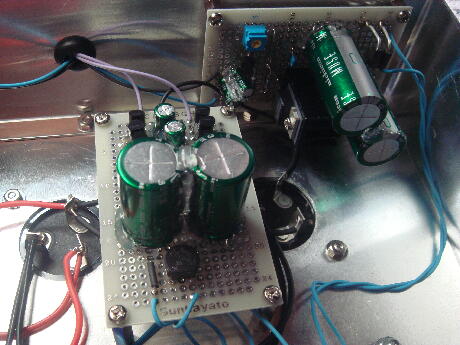

電源基板の製作に入ります。部品の配置から作図します。左側がC電源用の回路で、右側

がヒータ用のプラス12V電源です。コンデンサーの極性を記入しなかった為、後で大いに苦し

む事になりました。また、1箇所配線にバグがあり、正常に動作をしませんでした。この図面は

急遽で修正をした2枚目になります。

Heater12V.pdf ダウンロード可能です。

C電源用のユニバーサル基板を組み上げます。使用した部品は、一般的な部品が多いかと

思います。音響用はnichikonのMUSEのみです。私は、癖が少ないので、MUSE FXを好んで使

用します。しかし、最近ディスコンになってしまい、使えるのもこのアンプが最後かもしれませ

ん。定電流発生用のFETは、先に選別をおこなったものです。下がIDSSの値です。

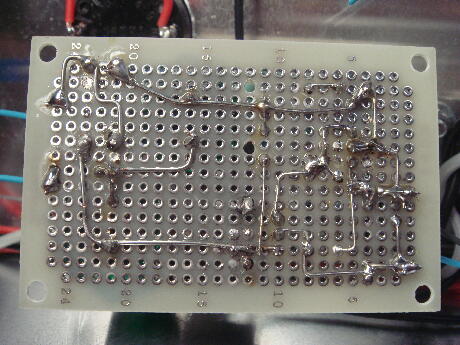

部品を配置してハンダ付けは、たいしたことの無い作業でした。しかし、図面のコンデンサー

に極性を記入しなかった為に、大きなミスを犯してしまいました。マイナス電源であることを忘

れ、コンデンサーの極性を逆に設置してしまったのです。この時は既にコンデンサーは共振防

止用のホットボンドで固定した後であったため、図面を引きなおしてハンダ面で無理やり極性

をひっくり返しました。大慌てで作業をした為、ハンダ面の写真が残っていません。

ヒータ用の電源の製作です。少々部品の点数が増えていますが、C電源と同じく一般的な部

品が多くなっています。変わったところで、整流ダイオードを1N400xからファーストリカバリの

RL2Zに変更をしました。以前に、部品を購入した際にサンプルでいただいたものですが、あり

がたく使わせていただきます。トランジスターは東芝のディスコンのローノイズ品です。

(2SA1015L)大量に購入して選別してあったものから、2個ほど拝借です。

先ほどのようなミスを犯さないように、慎重に組み上げました。しかし、今度は配線図にバグ

があり正常に動作しません。倍波整流のダイオードの接続に誤りがあり、11.5V以上発生させ

る事が出来ませんでした。先ほどと同様に、図面を修正してハンダ面で処理をしました。

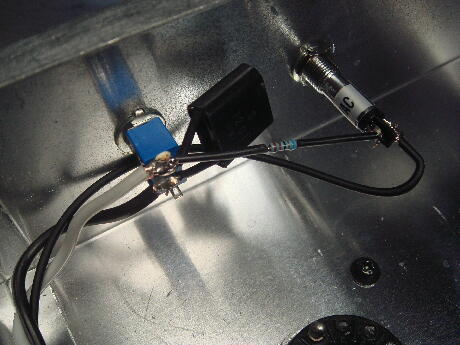

AC100V一次側から、配線を開始します。

スパークキラーとネオン管が間に入ります。抵抗は、ネオン管用の減圧抵抗です。

電源基板を筐体に取り付けて、配線を施します。筐体の中央にシールド板を設けましたの

で、配線を通過用の穴に通します。

ヒータのみ配線を施し、可変抵抗を調整しました。大切な真空管を保護する為に、少し低めの

12.5Vに設定しました。

真空管を実装して、通電テストをおこないましたが、特に異常は無いようです。もちろんエミ減

のジャンク球を使っています。(笑)

夜もふけてまいりましたので、続きは後日記載します。

プリアンプの製作(後編) へつづく

|

|