いている、べるけさんのホームページに、私の製作記事が紹介されました。時間が無い事を理

由にホームページの更新をサボっていたのですが、いよいよ記事を完成させなければ、恩を

仇で返す事になってしまいます。と、思ってから既に2ヶ月が経過しています。

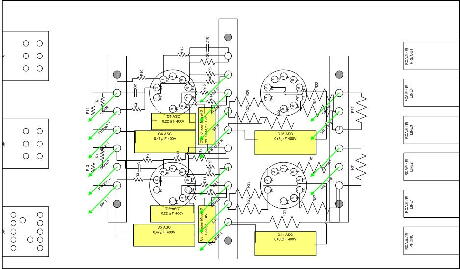

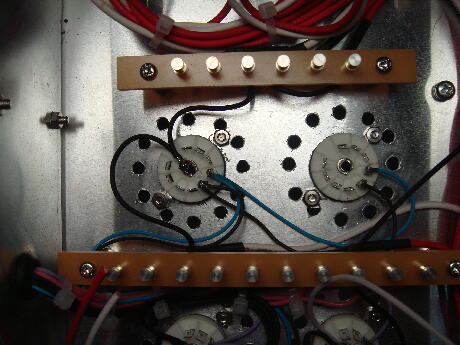

アンプ部の部品の配置を作図しました。仕上がりを綺麗にする為には、出来るだけ各部品を

同方向に配置する事が重要です。今回のアンプもラグ板は使わずに端子台に配線をする事に

しました。手持ちの部品を使った為に部品表から漏れているようです。6Pの端子台を2本と10

Pを1本です。金メッキものです。

prizouhuku.pdf クリックするとダウンロードできます。

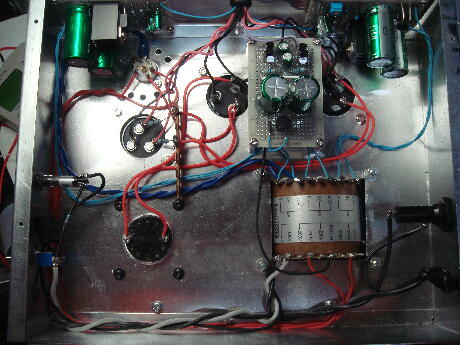

ヒーター電源の配線まではすみましたので、続いてB電源の配線をおこないます。私の悪い

癖なのですが、完成を焦ってつい配線が雑になってしまいます。ここまで至る過程で半年以上

かけている事を考えればもう少し慎重に(綺麗に)おこないたいところです。

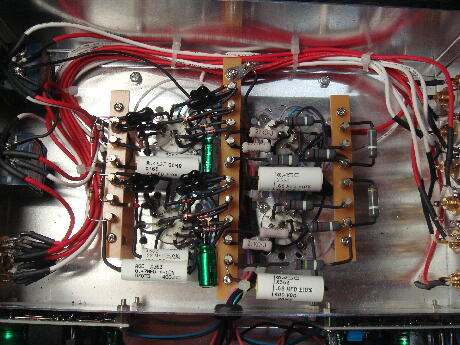

アンプ部の配線をおこないました。線材は全て、オヤイデの無酸素銅ケーブルを使っていま

す。信号入力部分は、モガミの1芯シールドです。ケーブルが持つ静電容量を考えれば、ボリ

ュームやスイッチの取り付けを工夫して、シールド線は出来るだけ短くしたいところですが、ケ

ースの加工が難しくなる為、やむなく配線を筐体内で取り回すことにします。周囲からの雑音等

の影響を防ぐ為に、ケースの外壁に沿って束ねて配線しました。

アースに関しては、アース線を取り回す方法を取りました。アース母線方式や色々あるかとは

思いますが、部品の配置を外見のスマートさで設計してしまった為、母線方式では上手く信号

ループを作る事が出来なかった事が理由です。

特に、信号ループ内のデカップリングコンデンサを見た目に迫力がある理由のみでブロック

コンデンサとして電源側に配置したのですが、配線時に途方にくれる事になってしまいました。

トランスのセンタータップとB電源及びストレートアンプ部のデカップリングコンデンサのアース

は、負帰還抵抗のR31・32の根元に接続しました。特に、デカップリングコンデンサの接続先に

は悩みました。ストレートアンプ部は差動回路を定電流で動作させている為、カソードが負電源

(C電源)に直接入っている為、接続すべき場所がありません。とりあえず、C電源のアース側

をデカップリングコンデンサ(C102)のアースに接続しました。正解が分かる方、ご教授くださ

い。

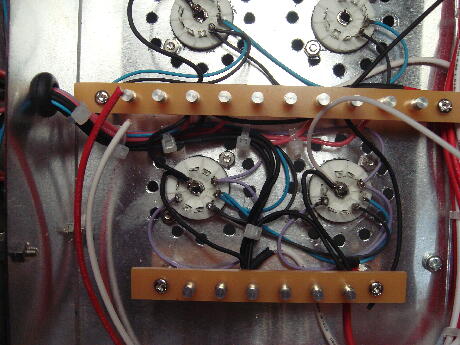

イコライザーアンプ部のデカップリングコンデンサのアースは、セオリーどおりにV1・V2

(12AX7)のカソードに落としました。写真は、配線途中のものです。

前面のセレクター及びボリューム付近は配線が集まる為、慎重におこないます。シールド線

のアースは、信号の回り込みを防ぐ為に片方のみグランドに落とします。

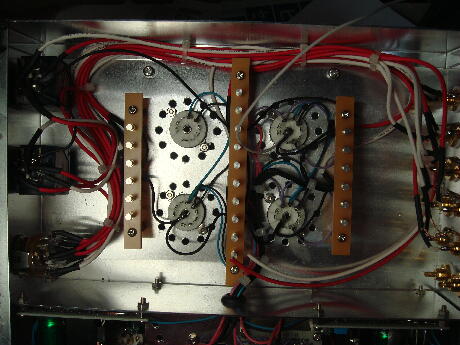

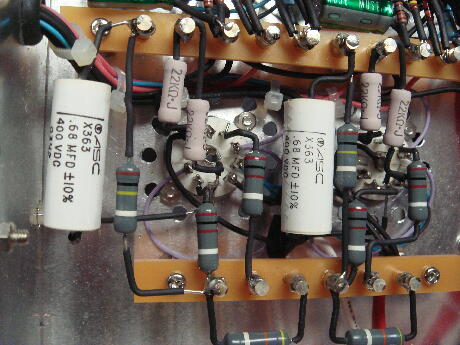

作成した部品配置図に従い部品を設置します。端子台を使って配線する方法はどうしても部

品の足が交差してしまいます。熱収縮チューブを使用してショートを防ぎます。コンデンサが抵

抗の熱に炙られてしまうのが気になります。プリアンプの為、流れる電流は小さなものですが、

使用条件によっては筐体の外側から触っても多少熱を持つ様子がわかります。

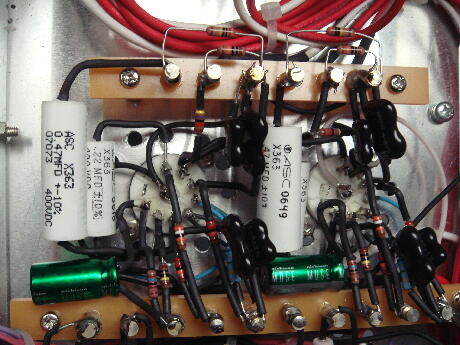

ストレートアンプ部です。ASCのカップリングと東京光音のカーボン抵抗、KOAの酸化金属皮

膜抵抗が使用されています。差動回路になっているため、部品の選別には特に気を使いまし

た。写真の、負帰還抵抗の値は後程、変更しております。

イコライザーアンプ部です。部品点数が多い為、かなり込み合っています。イコライザー用の

ディップマイカコンデンサは適当な値が無かった為、2種の容量をパラで接続しました。NFBイ

コライザ用のコンデンサは、電源投入時などに大きな電圧がかかりますので、どうしても一般

のフィルムが使えません。やむなく耐圧の高いディップマイカを使う事になります。USA製の無

誘導タイプです。イコライザ用の6.8MΩもDEALの金属皮膜には設定がありませんので、Philips

のメタルグレース「VR-37J」を使いました。

真空管を載せて試運転を開始します。いつでも、緊張の一瞬です。少し、B電源が高めに出

ているようです。このトランスを使うと20V程度高めに出るようです。元々、電源の設計時にある

程度予測で計算しましたので、想定内です。

視聴中に突然に右チャンネルの音声が途切れました。配線を触っていると、バランスボリュ

ーム付近の配線に問題があるようです。シールド線の1本が内部で信号線がシールドに接触し

てしまい、信号がアースに落ちてしまったようです(赤丸の部分)。修正をして快調になりまし

た。

また、筐体を動かすと突然に大きな異音が発生する事がありました。しばらくは理由が分か

らずに悩んだのですが、RCA端子を取り付ける穴の大きさが小さかった為、信号線のアースと

筐体が触れたり離れたりしているのが原因のようでした。一度、全て解体した上で、穴を100m

/mに拡張しました。図面上は80m/mになっていますのでご注意ください。ついでに、信号線の

アースを配線しなおしました。Phonoはイコライザー部のグリッド付近から、AUX入力はボリュー

ムのアース付近から、出力はストレートアンプの負帰還抵抗付近からそれぞれ取り、信号が回

り込まないように分離しました。

動作的には問題なくなりましたので、計測に入ります。100Hz・1kHz・10kHzでそれぞれ歪を計

測しました。ボリュームは、普段の試聴するあたりの0時〜2時あたりで計測しました。ストレート

アンプ部の単段差動回路の威力はすごいものがあります。素人が作ってここまで低歪を実現

できるのですから。

Phono端子については、オシロの波形を見て分かったのですが、ボリュームを回しすぎると、

波形の上下がクリップしてつぶれるようです。元々、ストレートアンプ部の入力を100kで計算を

していたので、12ax7の2段目の負荷が高すぎるのだと思います。(最近、あまり感じなくなって

いるのですが、色々と調整する内に解消したのかもしれません。計測していないので分かりま

せん。)

| Phono2次高調波 | Phono全高調波 | Line2次 | Line全 | |

| 100Hz | 0.74092% | 1.51829% | 0.07334% | 0.12675% |

| 1kHz | 0.39942% | 2.19641% | 0.05512% | 0.12519% |

| 10kHz | 0.16104% | 6.27961% | 0.04792% | 0.43819% |

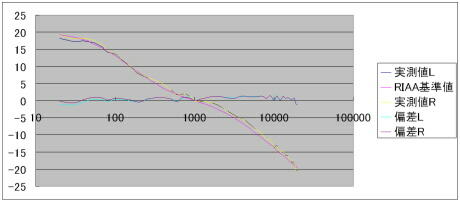

周波数特性も測定します。今後作成予定のジェネレータが完成しておりませんので、依然と

してPCのサウンドカードの影響を受けます。ストレートアンプ部は綺麗にフラット特性を出して

おります。

イコライザー特性の計測をおこないます。電源電圧が高く出すぎているのは、先にお伝えしま

したが、その影響でイコライザー素子が設計値どおりの働きをしていないようです。低域が足り

ずに、まるでボーカルが裏声で歌っているようです。

B電源の抵抗値を変更しながら、最適な場所を探ります。最終的に、R101・R102を2700Ωを

パラで接続して、1350Ωとしました。これ以上、電圧を下げるとストレートアンプ部の12AU7の

BIASが浅くなりすぎますので、ギリギリのバランス点になります。詳細に計測してグラフにして

見ました。低域の不足は電圧を下げた事により、ほぼ基準線に乗せる事が出来ました。高域

がやや出すぎていますが、高域のイコライザーをグリッド側に持ってきたため、電圧で調整す

る事が出来ません。コンデンサーの増減をすれば微調整も可能かと思いますが、貧弱な測定

環境である事を考えれば許容範囲になりますでしょうか。最大で1.5db弱の偏差がありました。

後に分かった事ですが、試聴する際に使った親の古いターンテーブルの出力にも問題があ

ったようです。現在は快適に動作しております。

riaatest.pdf クリックするとダウンロードできます。

最後に、レタリングをして完成になります。黒い筐体の為、通常のレタリングシールやプリンタ

ーで作成したシールでは表示が見えません。当たり前ですが、インクジェットプリンターで白色

を印刷する事が出来ないからです。そこで、サンハヤトから出ている、白色のレタリングシール

を使用しました。アンプらしくなりました。

コンデンサーのエージングも進み、現在は予想以上に満足な仕上がりとなっています。プリア

ンプらしく色付けもほとんどありません。特に、ラインアンプ部を差動化したことにより、低歪で

聞いたことも無いような高音域に驚きを隠せません。恐らく、使用した真空管の特色によるとこ

ろも大きいかと思います。写真では、東芝12ax7を使っていますが、現在は、12ax7はsylvania

のブラックプレート、12au7はオルガンメーカーCONNのクリアトップ球(OEM/RCA)を使用して

います。

はじめは、ストレートアンプ部の負帰還を減らして、増幅率を稼いでいたのですが、非常に乾

いた音が気に入らない為に、負帰還抵抗の値を、120kΩと33kΩに変更しました。これで利得

は約2.6倍になります。12au7を使用しているため、これ以上の高利得化は難しいかと思いま

す。

何よりも大きいのは、これでソースを変える毎にケーブルを差し替える必要がなくなりました。

また愛機が一台増えました。

す。下記は、現在計画中のものです。

・PCM1794DAC+バッファDAI

・ASRC+ASRC用のデジタル表示部

・デジタル表示部作成時のプログラミング用PIC書き込みキット

・低周波ジェネレータ

・811Aを使用した送信管シングルパワーアンプ

特に専用ICを使ったDACやジェネレータは、ディスコンになる前に早めに作りたいと思います。

|

|